本好きの人間であれば、出版業界や研究者等の一部の人間を除き、学生時代に貪るように読んでいたのに、働くようになってからはすっかり本を買わなくなってしまったという経験は誰しもあるに違いありません。

そんな筆者も例外にもれず、新卒から会社に入って数年間は心身をサラリーマン仕様にすることに精いっぱいで、休日は、そのような平日モードから解き放たれることを評価軸に過ごし方を決めていました。もしそのとき「働くようになって読書ができなくなった理由は?」と聞かれていれば、普通に「働いているから時間がない」「休みの日ぐらいは考えることを必要としないことをしていたい」と答えていたでしょう。

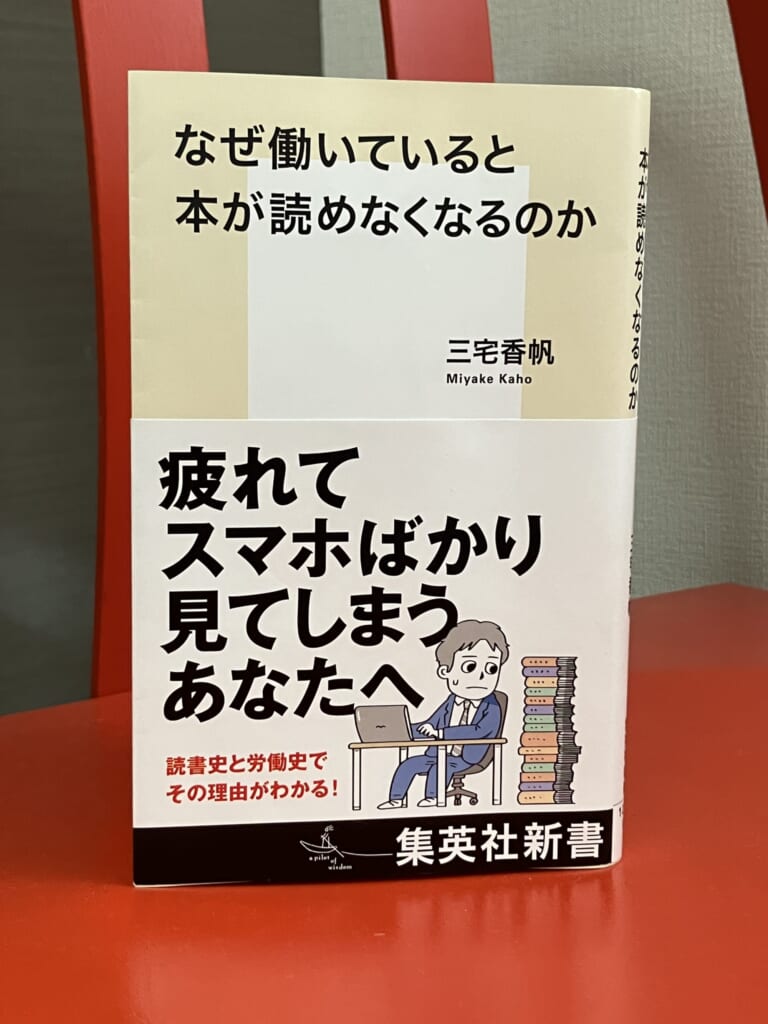

本書は、子供のころから本が好きな著者の三宅さんが、社会に出て働くようになってからは本が読めなくなった経験をもとにした、「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」という問いを巡ってのご自身の応答の物語といえます。

「いや、そもそも本も読めない働き方が普通とされている社会って、おかしくない!?」(同書, p.18)

三宅さんは、このように本が読めなくなった現代の社会のありかた、働き方に疑義を呈します。本書前半では、明治期以降から現代に到るまでの各時代における労働と読書の関係性の変遷と特徴を素描し、中盤から後半にかけては、そのような過去と比較して90年代以降に特有で現在まで続く両者の関係性の問題点を浮かび上がらせます。そして最終章で、働きながら読書が可能となるような社会のあり方、働き方についての著者なりの提案を行っています。

ここでは、本書で筆者が関心を持ったポイント2つと、この本自体が実は三宅さんが主張する「ありうべき読書体験」を促す構成・内容になっているのではないか?という筆者なりの仮説を紹介します。

コントロール可能な範囲のものを求める90年代以降

90年代のバブル崩壊後、「この会社にいれば定年まで安泰」という労働者のマインドは徐々に低下していきます。所属することの安心感や安定性という組織へのロイヤリティが失われていったのです。同時に、高度成長期にはあった、仕事を頑張れば日本が成長し社会が変わるという、自己と社会との連続性のようなものは失われます。

「経済は自分たちのもので変えられるものではなく、神の手によって大きな流れが生まれるものだ・・・・自分が頑張っても、波の動きは変えられない」(同書, P.174)

このようなメンタリティが社会に広がるのです。そんな時、人は外部の社会や制度といったノイズに満ちたアンコントローラブルなものは捨て置き、自分の行動が及ぶ範囲内=コントロール可能なものの変革に注力し自分の人生を変えようとするしかなくなります。

三宅さんによれば、この時代に自己啓発本はコントロールの及ばないことへの探求ではなく「片づけ本」のような、自分がコントロールできる範囲での行動=部屋の片づけのようなものになったといいます。

1990年代の自己啓発書「脳内革命」が唱える、「脳内ホルモンがすべてを決める」という言説。それは眼前の出来事に「自分がどう感じるか」をコントロールすることによって、人生を好転させるというロジックである。自分がコントロールできる範囲―つまり感情をコントロールすることによって、自分の人生を変える。そう、ノイズのないポジティブ思考こそが、良い脳内ホルモンを分泌させるのだ。(同書, P.180-2)

アンコントロールなものに触れる体験に関心がなく、自分が知りたいことだけ知ることができれば良いという人々にうってつけの環境は、2000年代以降急速に整備されていきます。インターネット、SNS等の情報化の進展です。新自由主義的な価値観が内面化する時代には、社会によって生み出される波に対し、波の大きさを変えようとか避けようなどといった無駄な抵抗はやめて、到来する波をうまく乗りこなすためのテクニックを素早く身に付けるための情報が増えます。

例えば現在、市販本の要約記事が読める会員制サイトのうたい文句は次のようなものです。

「多忙なビジネスパーソンが本の内容を効率的に把握できます。ビジネスに役立つ知識・教養を身に付け、スキルアップにつなげることで、顧客との会話、新規事業のアイデア、現在のトレンド把握やコーチングに役立てることができます」(実際にあるサイトの文言を一部変えています)

かつて批評家の浅田彰氏は社会のマージナルを志向する行動を促すために「スキゾキッズ」という言葉で80年代の若者を煽っていました。しかし、中心から逸れるようなスキゾキッズ的な振る舞いは、人々に気持ちの余裕があるからこそ採れる戦略といえます。

その後、社会の外部を志向する振る舞いができるほどの余裕がなくなった現代の若者は、流動化する社会のなかで波に飲み込まれることに恐怖を抱き、その都度違う波がやってくるたびに、軽妙にではなく、ある意味で強制されて波を乗りこなしているのかもしれません。

「プレゼンスキル」「データ分析」「コミュ力」などのビジネス社会が要望するテクニックを広く浅く、そして素早く身に付けることをパラノイア的に追い求めざるを得ないのが現代だとすると、息苦しい社会になったなあと思ってしまいます。

ノイズに満ちた読書体験と「半身」で働くこと

一方で、読書という体験はノイズに満ちています。例えば文芸書はそれまで知らなかった他人の感情の機微を知ることにつながり、人文書は自分の生活圏から離れた社会について知ることを含みます。そこでは偶然の「出会い」や「考え方」、或いは予想していなかった「発見」に満ちています。本を読む体験とは、つまりはノイズに身を投じることと同じです。

1冊の本のなかにはさまざまな「文脈」が収められている。だとすれば、ある本を読んだことがきっかけで、好きな作家という文脈を見つけたり、好きなジャンルという新しい文脈を見つけるかもしれない。たった1冊の読書であっても、その本のなかには、作家が生きてきた文脈が詰まっている。(同書, P.233)

こんな読書体験が可能となる働き方を三宅さんは模索します。

まず、現在の働き方の問題点を指摘します。

「疲労社会」(横山訳,ビョンチョル・ハン著, 2021)が指摘したように、私たちは自ら仕事を頑張ろうとしてしまう社会に生きている。仕事で自己実現を果たしている人が、キラキラしているように見えてしまう。しかし一度仕事を頑張ろうとすると、仕事はトータル―つまりあなたの「全身」のコミットメントを求める。仕事はできる限り仕事に時間を費やすことを求めてくる。現代社会は、働くことのできる「全員」に「全身」の仕事へのコミットメントを求めている。(同書, p.254)

「全身」で特定の文脈にコミットすることは予測可能な道を歩むことであり、ある意味では楽な生き方かもしれません。しかし、超高齢化を迎えた不透明な社会に日本が突入し、終身雇用も崩れつつある今となっては、このような生き方はむしろ高リスクといえるのではないでしょうか。

そこで三宅さんは「半身で働くこと」を提案します。半身で働くことによって、半分は仕事だけれども、もう半分は育児や介護、副業、趣味など他の文脈に自分を開くことが可能となります。他の文脈に自分を開くことは読書体験と同じです。つまり、読書体験的な働き方・生き方を提案したのが本書ということになるでしょう。

読者自身による「読書体験」の実践

最後に、この本の構成や内容自体が、読者に対して読書的な体験を促していることを簡単に紹介します。

冒頭に、「本書前半では、明治期以降から現代に到るまでの各時代における労働と読書の関係性の変遷と特徴を素描し」ていることを紹介しました。実際に本書の前半部は、明治、大正、昭和の戦前・戦後、高度成長期を経て現在に至るまでの日本人の働き方と、それぞれの時代に労働者が何を求めて本を読んできたかといったことについて、先行文献を参照しながら記述されていきます。

当然、「労働」と「読書」をキーワードに時代を追っているわけですが、そこで出てくるキーワードは、「格差」「修養」「教養」「積読」などさまざまあり、結論めがけて特定の理論や概念の軸に沿って通時的に時代を追っていく感じとは違う印象を与えます。

敢えて前半部と本書全体の結論の整合をいうのであれば、「読書は時代を映すものであり、特に労働形態や仕事観のようなものによってその時代に読まれる本の内容や読書の仕方は規定される」ということでしょうが、各章を通じて強調するポイントに一貫性があるかというとそんなこともない。

ひとつのキーワードで各時代を把捉したり、二項対立的に情報を整理していくということもなく、各章で述べられている内容が雑多な感じがしてしまいます。つまり、「うんうん」と言いながらすんなりと読み進められて「つまり、こういうことが言いたいわけね」と手短に要約できる本とは違った印象を与えるのです。

しかしながら三宅さんの意図はともかく、先にも引用した以下の文章を考えれば、このようなある種のわかりにくさや雑多な感じは、本書を通じて読者に対してあるべき「読書体験」を、敢えて追体験させるための仕掛けなのかもしれません。

1冊の本のなかにはさまざまな「文脈」が収められている。だとすれば、ある本を読んだことがきっかけで、好きな作家という文脈を見つけたり、好きなジャンルという新しい文脈を見つけるかもしれない。たった1冊の読書であっても、その本のなかには、作家が生きてきた文脈が詰まっている。(同書,P.233)

Leave a Reply