著者は制度派組織論やソーシャルイノベーション研究を専門とする経営学者です。中小企業や行政などを調査対象にした社会的起業家研究などでも知られています。

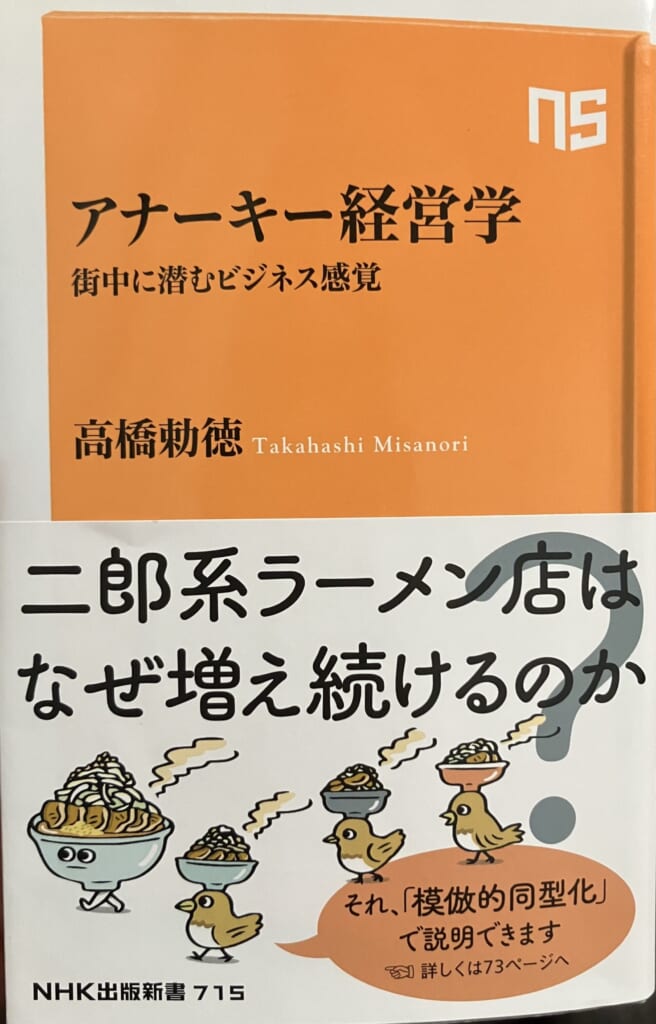

そんな著者による本書は、「企業経営者」や「ビジネスパーソン」という言葉で一般的に思い浮かべる世界に閉じられがちな経営学(=養殖された経営理論)に、著者の日常生活の経験から導き出された新たな視点を加えることによって、経営学に野生の感覚を付与しようとする試みの書といえるでしょう。

経営学はどんな風に経営に役立つのか?

「経営学はどんな時に、どんな風に役に立つのか?」

経営者だけでなくビジネスマンであればこんな疑問を思い浮かべたことがあるのではないでしょうか。経営学と実業の接点ということでは、例えば、大手企業の経営層が大手コンサルから「欧米ではこれが常識ですよ」「今後こういう変革が必要ですよ」とそれらしき理論を説明されて、いつのまにか会社の中期経営計画に横文字が躍っている。そしてその横文字がなんとなく経営学と関係ありそう。そんなイメージはありませんか?

現に経営学は「戦略論」や「組織論」「マーケティング論」「会計論」などの下位分野で構成されていて、このような名称がついた専門部署があるのは、ほぼ大企業だけでしょう。そうすると中小企業で働くビジネスマンや家族経営者にとって経営学は無縁のものなのでしょうか?

「そのようなものではない」と著者は言います。

経営学という概念は「会社のため」「経営者のため」「ビジネスパーソンのため」だけに存在するものではありません。(P.4)

経営という行為は、この社会で生きる全ての人間が実践している普遍的なものなのです。(P.5)

それこそ自分を中心に家族と大事な友達くらいまでの人々と、誰にも介入されず快適に生活できる「空間」を維持するために、私たちは「経営」しているのではないだろうか(P.5)

「経営学はすべての生活者に開かれたものであるべき」と著者は言います。では、経営学は実際にどのように役立つのでしょうか?

会社が儲かるにしても、損失を被るにしても、その現象がどういう因果で生じているかは本質的にはわかりません。もっと言ってしまえば、企業経営に限らずこの世のすべての現象は、何をすれば(因)、どういう結果(果)が返ってくるのかなんて、実のところ誰にもわからない(P.21)

つまり、経営学という学問は、どうやればうまくいくのか本質的にはわからない不確実な世界の中で、学術的な手続きから「こうあるべし」というルールを提供する役割を担ってきたと言えます(P.22)

例えば、上下左右を指し示すなんの「しるし」もない真っ白な空間を思い浮かべてください。その中にポツンと自分が放置されたら、皆さんはどんな行動をしますか?

まずは、どこかに出口を探そうとして最初はウロウロとあてどなく歩くでしょう。そうして手掛かりが何も見つからず、絶望に暮れるかもしれません。

しかし、そこに矢印のようなものずっと先まで続いていたらどうでしょうか。矢印が何を意味しているのかは分かりません。矢印の先にあるのは危険な場所かもしれません。しかし、多くの人はその矢印を手掛かりにして、とりあえずそれが指し示す方向へと歩むのではないでしょうか。

著者は、あてどなく働くすべての人や組織を想定し、この矢印のようなものを作ることが経営学の役割だと言っているように思います。矢印が示す方向が、出口にまっすぐ向かう正しい方向を示しているかどうかはわからない、ということも含めてです。

この矢印の作り方について著者は、間接的に、これまでの経営学の理論を次のように捉えています。

「成功した起業家の発言や行動を見ていると、潜在的なニーズとビジネスチャンスを見抜き、非常識ではあるけれど未来を先取りしたようなビジネスモデルを提案し、しかも絵に描いた餅でしかないそれらのアイディアに協力者や投資を呼び込む、超常的な力を有しているように見えます。こうしたある種のロマン的な起業家観は、当然のことながら研究の世界でも展開されています」(P.168)

このように「ロマン的な起業家観」が経営学では展開されてきた一方で、著者が共感するサラスパシー(インド出身の経営学者)は「エフェクチュエーション」という概念を提唱しました。エフェクチュエーションは、従来の経営学で「合理的」とされてきた経営手法である予測的アプローチ(=情報収集に基づき不確実性を縮減し、目的に対し最適化された手段を実行する)とは異なります。むしろ起業家は、制約のある環境の中で、その場の「状況と手持ちの手段に基づいた問題解決の実行」に重きを置いているとサラスバシーは指摘しました。

先ほどの真っ白い空間の矢印の例でいうと、起業家に対する考え方の違いを以下のように整理できるかもしれません。

これまでの経営学

真っ白い空間で道に迷った人のために経営学は矢印を作ってあげる。そして、それに沿って歩いて行く組織や人は、出口に近づく可能性が高まる。と考える

サラスバシー

ポツンと置いて行かれた人は経営学が示す矢印に沿って素直に歩いては行かない。むしろそれを手に持って、微かな音や空気の変化など、外的な状況変化に応じて、ある時は右の方に、別の時には左の方にと、矢印の向きを自分で変えながら進んでいく。と考える

野生の経営感覚を探る

そうして次のような問題意識から、本書ではサラスバシーのエフェクチュエーションを実践する起業家を、いくつかの経営学における概念と、これまで著者が身近に接した事例をもとに紹介していくのです。

ビジネスという手垢がついた対象の「外」には、日常生活の中で「生き残るため」に経営体を組織し、運営していく「野生の経営感覚」がある(P.5)

経営者という自己認識すらない人たちのストリートワイズ的な行為に目を向け、改めて経営学の理論からどのように読み解いていけるのかに、挑戦する必要がある(P.5)

次回は、著者が紹介する事例のから、中小企業の経営にも役立つものをいくつか紹介したいと思います。

Leave a Reply